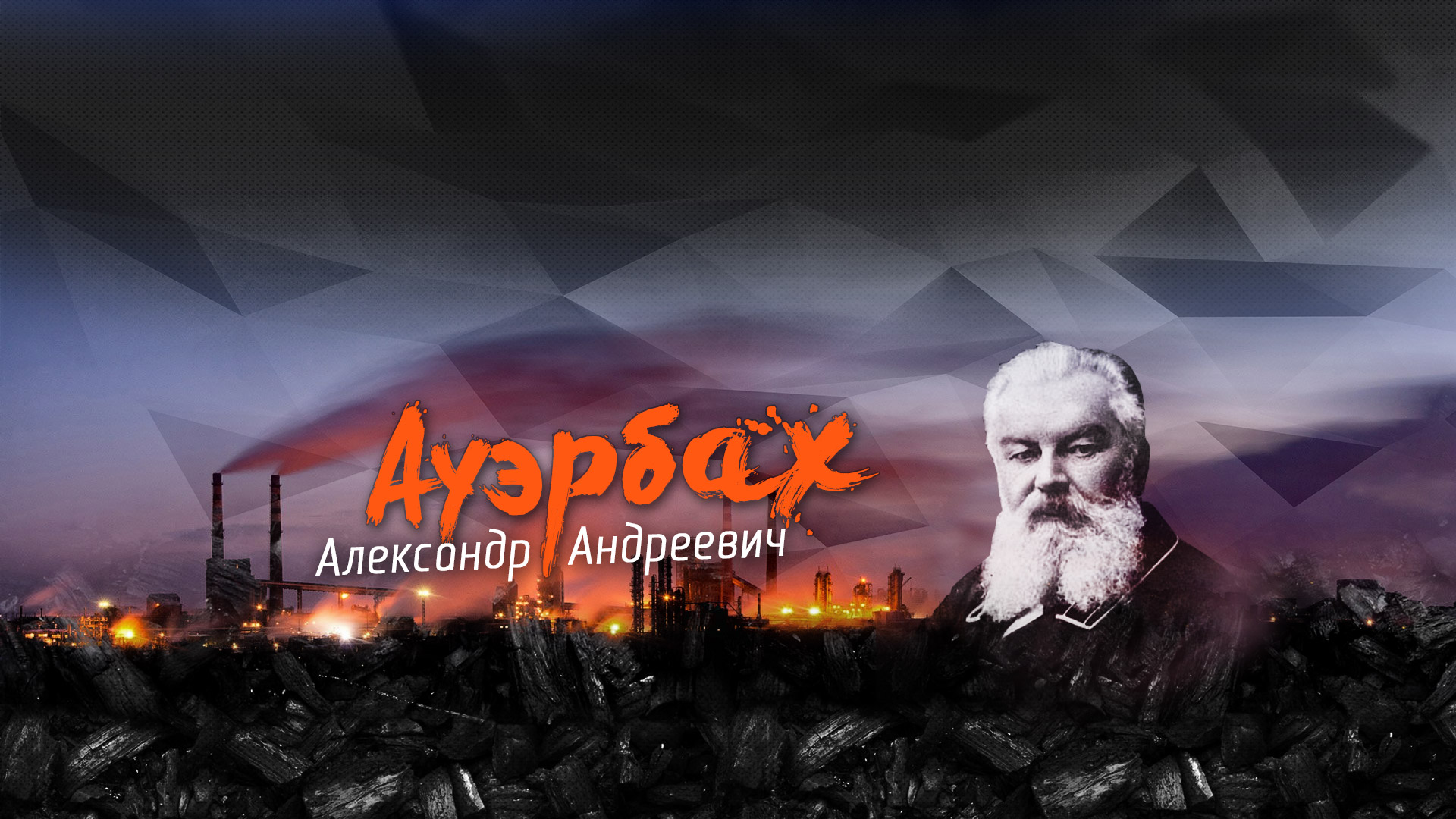

Человек, сыгравший значительную роль в развитии экономики Донбасса. Основатель первого в России ртутного завода близ станции Никитовки, Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. Александр Ауэрбах также был первым в России, кто применил метод микроскопического исследования минералов, тогда ещё новый даже за границей. Он избавил Российскую империю от необходимости закупать ртуть за рубежом.

Александр Андреевич Ауэрбах родился 24 февраля 1844 года в городе Кашине Тверской губернии в дворянской семье. Отец – врач, мать – из потомственных саратовских дворян немецкого происхождения, дочь полковника Бергольца.

С детства Александр Ауэрбах увлекаться геологией, собирал различные образцы породы. В неполных 12 лет уговорил родителей позволить ему поступить в Санкт-Петербургский горный институт, готовивший специалистов для развивающейся горной промышленности и металлургии. В 1863 Александр Ауэрбах с успехом закончил Петербургский корпус горных инженеров (ныне – Санкт-Петербургский государственный горный институт) получив высшее инженерное образование и чин поручика, после чего поступил на государственную службу.

После этого его пригласили в Горный департамент, где предложили провести геологоразведочные работы по поиску каменного угля в Самарском регионе. Ауэрбах согласился и с 1864 по 1867 гг. он занимался этой работой, потратив на исследования из выделенных 25 тыс. казенных рублей всего 16 тысяч, за что был представлен к награде за экономию.

В 1868 году, когда ему исполнилось 24 года, он защитил в горном институте диссертацию на тему «О турмалине русских месторождений» и был избран советом профессоров на должность адъюнкта (адъюнкт-профессора). По рекомендации профессора Горного института П. В. Еремеева он направляется на стажировку за границу к известным светилам того времени — профессорам Дэклуазо, Рихтеру, Шрауфу. Через год он все же возвращается на Родину, где избирается адъюнкт-профессором по кафедре минералогии и со временем возглавляет ее.

Деятельность на Донбассе

В августе 1872 года французская компания «Горное и металлургическое общество» предлагает Александру Ауэрбаху заключить контракт для работы на Донбассе. Условия контракта требовали переселения его на Донбасс, определения подходящего месторождения, приобретения соответствующих земель, постройки на них рудников и организации добычи каменного угля. Ауэрбах согласился.

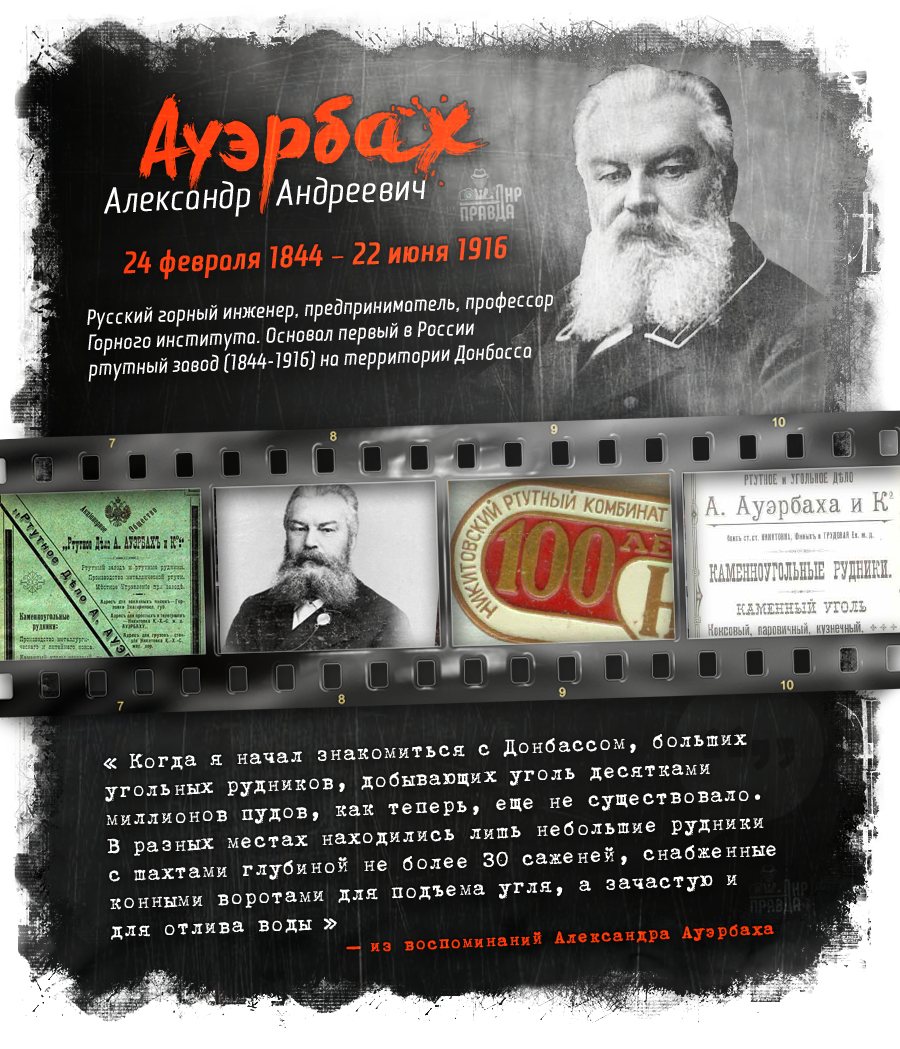

Прибыв в конце 1872 года на Донбасс, он сразу занялся исследованием перспективных залежей угля. Из воспоминаний Ауэрбаха:

«Когда я начал знакомиться с Донбассом, больших угольных рудников, добывающих уголь десятками миллионов пудов, как теперь, тогда еще не существовало. В разных местах находились лишь небольшие рудники с шахтами глубиной не более 30 сажень, снабженными конными воротами для подъема угля, а зачастую и для отлива воды».

Изучив местные месторождения, Ауэрбах остановился на двух: первое месторождение было продолжением пластов, разрабатываемых Джоном Юзом, и принадлежало братьям Рутченко. Второе находилось во владениях помещика Шабельского — в селе Курахово. Рутченковские угли представляли собой лучшие сорта кокса, а кураховские относились к так называемым пламенным углям, которые были богаты летучими веществами и являлись универсальным заменителем дров в любых котлах.

Собрав образцы угля Александр Андреевич едет в Париж, где презентует выбранные месторождения Правлению французского общества. Вернувшись из Парижа, инженер приобрел за 250000 руб. имение Шабельского-Курахово площадью 2500 десятин и арендовал на 36 лет имение братьев Рутченко на условиях ежегодной выплаты каждому по 6000 руб., после чего начал строительство двух рудников.

При этом Александр Андреевич не забывал и о рабочих. Для шахтёров он возводил добротные казармы, а для семейных отдельные домики.

Один из основателей съезда горнопромышленников Юга России

Александр Ауэрбах видел, что дальнейшее развитие угольной промышленности региона сдерживается малоразвитой в то время железнодорожной инфраструктурой. В 1873 г. он пригласил для обсуждения возникших вопросов горного предпринимателя Петра Горлова, доктора Шейермана, предпринимателя Ивана Иловайского и других. Они приняли решение с целью выявления всех проблем угольной отрасли созвать Съезд горнопромышленников Юга России. Состоявшийся 10 ноября 1874 году в Таганроге первый съезд своими решениями способствовал быстрому развитию угольной и металлургической промышленности в регионе, созданию здесь современной железнодорожной сети.

В то время, французская компания, которая также занималась строительством очистительных сооружений на Москве-реке, потерпела значительные материальные убытки, и была вынуждена резко сократить финансирование на Донбассе. В знак протеста, Ауэрбах в 1876 году отказался от должности управляющего рудниками, разорвал контракт и уехал с семьей из Курахово в Петербург, а вскоре — в Богословский округ Пермской губернии в качестве управляющего медеплавильными заводами.

Однако Александр Ауэрбах не потерял связей с Донбассом, он консультировал землевладельцев, которые строили шахты, оборудовали рудники, участвовал в работе Совета съездов горнопромышленников Юга России.

В 1885 г. Ауэрбах знакомится с материалами по Горловскому ртутному месторождению, которые ему предоставил его товарищ по Горному корпусу, горный инженер из Донбасса Аркадий Васильевич Миненков, с просьбой дать заключение. Проанализировав предоставленные материалы и убедившись в перспективности найденного месторождения, 3 марта 1885 г. Ауэрбах заключает арендный договор с Обществом Никитовских крестьян на право разработки на их землях ртутных руд и направляет Миненкова для проведения новых геологоразведочных работ, которые полностью подтвердили заключение Ауэрбаха.

Аркадий Миненков С целью ознакомления с опытом добычи этого металла он вместе с Миненковым выезжает в Австрию и Испанию, являвшиеся в то время центрами добычи ртути и основными поставщиками ее в Россию. По приезду из-за границы было принято решение о строительстве рудника, завода и жилого поселка.

После этого русский рынок получил свою ртуть, причем она обходилась гораздо дешевле испанской, и Ауэрбах стал думать об экспорте этого металла. Он добился строительства железнодорожной ветки в Бахмут — и русская ртуть потекла за границу. Уже в 1897 году завод выпустил более 37 тысяч пудов ртути. Никитовский завод не только обеспечил империю ртутью, но и стал ее экспортировать — в середине 90-х годов ХIХ в. никитовская ртуть стала вытеснять с международного рынка австрийскую и испанскую.

В личной жизни Александра Ауэрбаха тоже все складывалось хорошо. У него родились два сына, Сергей и Владимир. Семья жила в Петербурге недалеко от Зимнего дворца. Ауэрбах был вхож к императрице Марии Федоровне.

Снова на Донбассе

В 1885 году Александр Ауэрбах создал «Товарищество ртутного производства А. Ауэрбах и Ко», в состав которого вошли А. Миненков, В. Половцев, А. Евдокимов, И. Досс, Д. Стасов. Весной 1886 г. было начато строительство завода, на котором уже 14 декабря была обожжена первая руда.

Производственный комплекс постоянно расширялся и к 1887 году на заводе работало 7 печей по обжигу руды, суточная производительность которых составляла 8000–8500 пуд. Для обеспечения завода необходимым сырьем постоянно закладывались новые рудники. Все это проводилось при непосредственном руководстве и участии Александра Ауэрбаха. Он являлся членом правления общества и директором-распорядителем предприятия, руководил всеми делами товарищества, осуществлял техническое руководство по проходке шахт, монтажу завода и постройке печей, большую часть времени проводя в Донбассе, несмотря на то, что постоянно проживал в Петербурге, в котором находилось Правление созданного им товарищества.

Имея уже богатый опыт по организации и руководству предприятием, он в полной мере использовал его и в практике работы ртутного производства, постоянно заботясь о техническом оснащении рудников и завода. Особое внимание он уделил решению социально-бытовых проблем, отлично понимая, что от них в довольно значительной степени зависит и успех, и конкурентоспособность предприятия.

По введенной им системе, всем служащим и квалифицированным рабочим каждого 20-го числа текущего месяца выплачивалось жалование, а к Пасхе и Рождеству — наградные в размере месячного оклада. Для служащих были построены пять двухквартирных домов, по три комнаты в каждой квартире, для квалифицированных рабочих — двенадцать таких же домов из расчета по две комнаты на квартиру. Семейным не кадровым рабочим предоставлялись домики — землянки или место в пяти больших общих казармах, рассчитанных на холостых рабочих. Для отопления домов служащим и рабочим бесплатно подвозился уголь и вода, также бесплатно всем выдавалось лекарство, позднее были построены больница и школа.

В 1897 г. опытный инженер Миненков уходит с должности управляющего рудником. Новым управляющим стал родственник Ауэрбаха горный инженер Н. А. Шамарин, заведующим заводом был назначен двоюродный брат Ауэрбаха, а его сын недавно окончивший горный институт, стал управляющим угольным рудником. Отсутствие опытных специалистов-практиков сразу сказалось на деятельности общества и привело к снижению добычи ртути и угля.

В 1899 году «Товарищество ртутного производства А. Ауэрбах и Ко» заключает договор с фирмой «Эванс Коппе» на постройку 60 коксовых печей в течение 1900— 1901 гг. Второй договор был заключен с Управлением железных дорог на поставку 50 млн. пуд. угля в течение 6 лет, по которому акционерное общество сразу же получило аванс в 500000 руб.

Кризис в России

Из-за охватившего экономику России кризиса в 1900—1903 годах последовал спад спроса на уголь и металл, что привело к значительному снижению цен и сокращению производства. Отрицательно также сказалась на деятельности общества русско-японская война 1904—1905 гг (из-за мобилизации рабочих в армию резко сократилось производство ртути). Также из-за революции 1905 г. вдвое повысились цены на сырье и необходимые комплектующие. Александр Ауэрбах стал искать предпринимателей для продажи или сдачи в аренду ртутных и угольных рудников.

Купец Д. Животовский заключил с Ауэрбахом договор на сдачу в аренду на 12 лет угольного рудника, с правом передачи договора другим лицам и обществам. Ртутный рудник после 1908 г. из-за отсутствия средств был поставлен на консервацию, а шахты затоплены. До 1912 г. рудник практически не работал. В результате новой реорганизации владельцем общества «Аренды угольных копей А. Ауэрбаха» стал Азово-Донской банк.

Начиная с 1912 г. Товарищество, кроме эксплуатации угольных копей, начинает новую разведку ртутных руд, в 1913 г. приобретает угольную копь у Алексеевского горнопромышленного общества и увеличивает основной капитал. Проводимая разведка ртутных руд дала обнадеживающие результаты, в связи с этим было принято решение о строительстве нового предприятия, так как старый завод был разукомплектован. В 1914 г. был заключен с австрийской фирмой «Аухаген» договор на постройку завода по производству ртути. Строительство было прервано в связи с началом Первой Мировой войны. Однако в 1915 г. Военное министерство потребовало организовать работу на заводе для нужд военной промышленности. В связи с этим во временных деревянных зданиях было установлено оборудование и организовано производство ртути из ранее имевшихся запасов руды. Общество и дальше продолжало свое развитие. На последнем собрании акционеров в августе 1917 г. было принято решение об увеличении уставного капитала до 14400000 руб. Однако октябрьские события 1917 г. прекратили деятельность общества «Ртутное и угольное дело А. Ауэрбаха и Ко», а 23 января 1918 г. предприятие перешло Советской власти.

Умер Александр Андреевич Ауэрбах 22 июня 1916 года, в возрасте 72 лет, в новгородском городе Старая Русса.

В память об Александре Ауэрбахе Российская Академия Наук учредила премию в его честь. Его именем также назван остров у западного побережья южного острова Новой Земли. Александр Ауэрбах — герой исторической миниатюры Валентина Пикуля «Ртутный король России». Также в честь названа улица в городе Серов, Свердловской области.